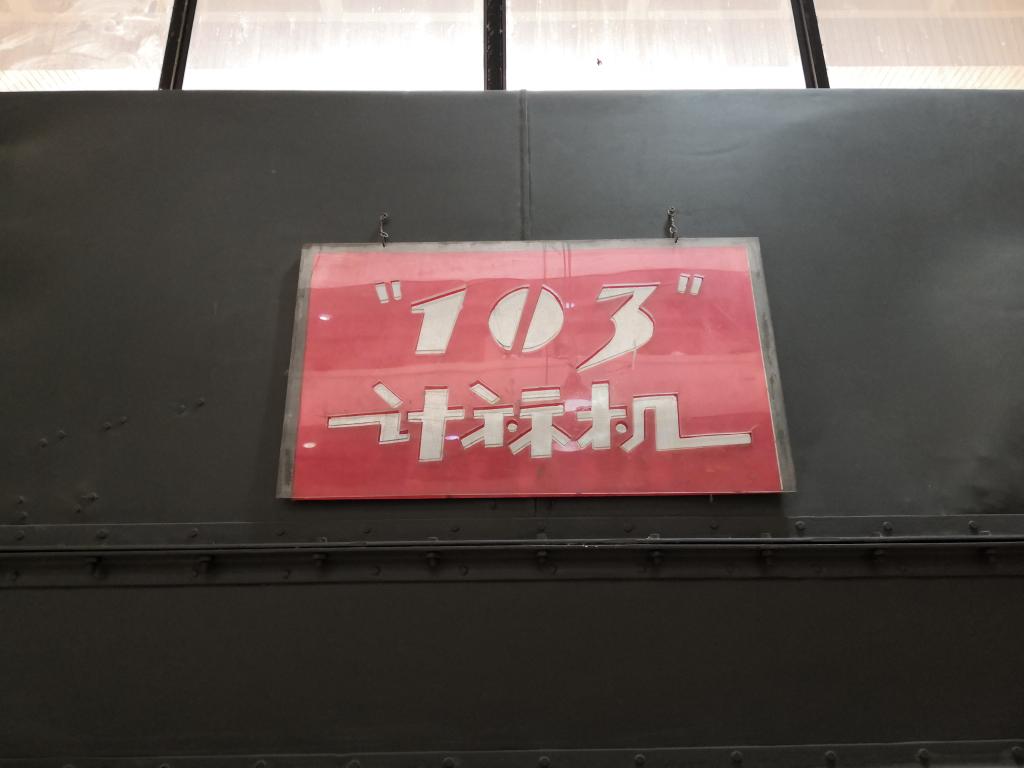

一条喜讯在我院不胫而走,“103”电子计算机就要调往北京了。人们惊奇、高兴、自豪、惋惜……连日来,不少人在计算机组负责人的带领下来机房参观,那深厚的感情,留恋的目光,仿佛是在送别一位远嫁永诀的姑娘。

难怪啊——

这台计算机是电子计算机的第一代。机组负责人风趣地称其为电子计算机的“老爷爷”。1972年,我院从上海复旦大学把它请来,当时的想法是,用它培养一批计算机人才,待新的计算机问世后就把它处理掉,但事情的发展并没按预想的进行,人才培养出来了,新的计算机也相继问世了,而当人们操起扳手钳子要对它下手时,却舍不得了——38万元的国家资财,就这样毁掉么?

当时要求报废它的呼声很高,主要理由是它太落后、太笨。

是的,它是落后,笨:七大部分,楼上楼下占据了200多平方米。运算速度慢,存贮量低且不说,光维修工作就使人几乎不堪承受——机子一开:两个14千瓦的发电机便同时运转,300多个电子管马上被烧得通红,机器内部的温度一下子可升至90℃,此时若发生故障,工作人员就要急如星火地楼上楼下、机前机后顺藤摸瓜地查找、排除。线路纵横交错,密如蛛网,电子管挨肩靠膀,稠若蜂房……天哪,故障究竟出在哪段“经脉”,哪个“穴位”啊?情况如此复杂,如果性能稳固、经久耐用也好啊。不,平均每七分钟就发生一次!

而新的计算机呢,一律采用晶体元件,中小规模集成电路,运算速度几千倍、几万倍于它,而体积仅有它的几千分、几万分之一。且操作方便、使用简单、身强力壮,极少患“伤风感冒”……

相形见绌,天壤之别。谁不喜新厌旧,弃旧图新!

相当一段时间,机组人员处在弃之可惜、留之无用弃留维谷的思想矛盾之中。但终于,在他们“38万”之外看到了它的身外价值:一、可作电子计算发展史的原始实物资料;二、可作教学仪器;三、可作教育后代的宝贵教材。

限于文章篇幅,现在只简单地说说第三条。

我国的计算机事业史,堪称一部泪水加自豪的历史。1956年,计算机才初显神通,我们的党就看到了发展这一事业的战略意义和光辉前景,周恩来总理把它列为十二项重点科研项目之一。这说明,我们党是有眼光的,我们的计算机事业起步并不晚。两年之后,便造出了第一台,其制造速度仅次于美国和苏联,与英国、西德、日本几乎同步。这说明,我们的民族并不笨,我们民族的素质并不比别的民族差。正当我们投入批量生产时,由于复杂的政治原因,帮助我们制造计算机的苏联专家撤走了,图纸也带了去,一位苏联专家临走时不无憾意地指着“磁鼓”说:“光这个部件,就要使你们的计算机事业辍步了……”这一方面说明了苏联专家低估了我国工人阶级、科学家的智能,另方面也说明了制造计算机确非易事。但,素有自力更生和坚韧不拔意志的中国人民、中国工人阶级、中国科学家终于克服了种种困难,使我国的计算机事业发展起来了。

这一切,让我们的后代知道是有益处的!

认识到这些,机组人员向系里打了加强维护机子的报告,得到了系领导的支持。

机组人员精心维护机子的事例举不胜举,这里只说两例:

机组的不少同志是无线电爱好者,而计算机的许多元件——电子管、电容、电阻等,又是装配收音机的上等元件,且这些东西当时又奇缺。这真如饥肠辘辘者立于面包奶酪之中。为了确保机子元件的万无一失,机组同志更加严格了机房制度,其中有条是:进出机房必须二人以上,任何人不得擅自挪拿,动用计算机的任何器件。这项制度的切实遵守在今天看来算不了什么,而在那个无政府主义大泛滥的时代却实在不易。君不见那时社会上多少工厂的工人随便拿料回家干私活;大至建材水泥盖房舍,小至不锈钢管做台灯……

1976年秋天,毁灭性的唐山大地震几乎把人们吓得神经错乱了,靠墙进屋必先上下四顾,风吹草动便觉楼房欲倾。人们不敢在屋里住宿办公了,纷纷搬进了防震棚。在此情况下,机组的同志还是爬上电子计算机小楼,为机子作擦试、清理、加固、通电驱潮等工作……现在看来当时的提心吊胆当然都是虚惊,而在那时却的确是舍生忘死……

十多年来,机组的人员不知道换了多少代,但精心维护机子的思想却象接力棒一样代代相传。1978年后,教学工作逐步走上正规,由于师资紧张,机组的几位教师也被先后拉上讲台。这样,机房的工作就完全成了份外的工作,但,尽管如此,机组的成员仍然利用业余时间一如既往地严格按维护机子的章程办事:检查测试,通电驱潮……有奖金、加班费、夜餐费或其他“多劳”的报酬么?没有,一分也没有!“那你们为什么那么尽心?”当我们采访他们时问。一位当年的机组人员一时似乎不知道如何回答了。他沉思了好大一会儿,竟不太好意思地说出了这么一句话:“怎么说呢?知识分子的‘劣根性’呗……”

……

时光,使许多东西失去了它本身所具备的价值,但同时又厚赐给它许多本身所不具备的价值。1984年,电子工业部和国家计算总局得知我们曲阜师院尚保存着一台第一代电子计算机时,简直惊喜万分。当他们亲临机房看到机子维护得那么好,资料备件无一损坏丢失时,更是感叹不已。他们说:“这代计算机在世界上已没几台了。我国从1956年到1965年共生产了35台,据调查,34台毁于文化大革命。所以,这是我国唯一的一台保存完整的电子管计算机了。”他们高度赞扬了机组同志:“你们为国家保存了文物,国宝,是个了不起的贡献!”

不久,四机部和国家计算总局给我院下发了批文:“调往北京展览馆。”不少人对机组人员说:“哪里也不要给,这是我们院的光荣、骄傲。”但机组的同志回答说:“它——更是我们国家的光荣、骄傲!”

(周章鑫:曲阜师大数学系教授;瞿鸣凯:《曲阜师大报》编辑部副主任。)

(转自《曲阜师大报》1985.5.20)