曲阜师大学通社记者(以下简称记):您的高考志愿都填报了哪些学校,是在什么时候通过什么途径得知自已高考分数(具体多少)和录取消息的?在知道自已被录取后,心情怎样?

周海波(我校77级中文系学生,现任青岛大学文学院副院长,以下简称周):我的第一志愿就报了曲阜师院。我爸爸的一位同事的亲戚就在曲师上学,工农兵学员,他从他亲戚那里知道了曲阜师院。正是我准备参加高考的时候,他到我们公社出差,顺便来我家走访。我娘做了三个菜,我们俩就着菜喝酒的时候,他建议我就报这个学校,而且说,在那里上学,吃饭不用花钱。我听了,暗暗记在心里。后来我接到录取通知书后跑到我们公社党委办公室,查了一下挂在墙上的山东地图,找到了曲阜县,就那么个小圆点,我也只能想象一下那个小圆点中的曲师的样子。

我到现在也不知道自己到底考了多少分。我知道自己被录取的消息,是那样漫长而又平常。当时我还在当地初中任教,已经放寒假了,学校里也没有人值班。那些年的雪真大啊,大雪常常把道路都封了,把办公室的门堵了。为了等消息,我几乎每天都到学校办公室去看,但没人开门,我只好从门缝里看是不是有从哪个学校寄来的信,那个时候邮递员都是从门缝里往里投信件、报纸等。可是,从春节前到春节后,都没看到我希望看到的信件,我有点失望了,过年也过的没什么滋味。春节后的某一天,我惹母亲生气,极难为情地跑出家去。自己开始胡思乱想,一会想到大学里可能会录取我,一会想可能录不着了。后来,极端无聊的时候,我跑到了镇汽车站,看从车上下来的各色客人,突然就看到了公社的文教助理从车上下来了,他走到我面前神秘地向我笑笑,压低了声音说“一会儿来拿通知吧。”听了文教助埋的话,我连谢谢也忘了说,撒开腿往家跑,一进门,就大喊了一声:“娘,我考上大学了,……”

记:请介绍一下第一天入校报道时的情况?

周:第一天入校报到?没有什么值得说的。傻乎乎地排队,傻乎乎地交上录取通知书,交上户口关系,交上粮油关系,傻乎乎地从负责报到的老师那里拿到一些应该拿到的东西,我就成为一名傻乎乎的大学生了。

从离开家乡到学校上学的过程倒是可以说说:父亲和我好不容易打上辆去县城的拖拉机,我们就坐着拖拉机一路颠簸着到了县城,乘上那列从烟台开往南京西的特慢火车。那是我第一次出远门,告别了父母告别了家乡,告别了过去的一切,说不出有什么特别的感情,只是觉得火车里怎么那么拥挤,几乎找不到座位。还算幸运,我站的附近很快就有人下车,空出了座位。等我坐下后好半天,才敢腾出心情想点心事,才敢抬头看看周围的人,心情是那么的落寞。这时看到对面一个在我看来长相很帅的小伙子梳着分头,穿着中山装,很入时。闲着也是闲着,就开始猜想这人的身份,猜到后来,觉得这人应该是电影演员,据我有限的经验,我觉得电影演员应该就是这个样子。后来很武断地认为,如果这人在济南下车的话就一定是演员了,因为那时我心目中的济南就是全国最大的城市了,能在济南下车的人一定是很了不起的人。结果那人到了济南竟然没下车,我就再也没法猜测这人的身份了。后来到了兖州车站,下车就被学校接站的车接走了。等进了宿舍,一看,我在火车上遇到的那个人,竟然也在我的宿舍里!我们成了同学,而且还是一个宿舍的!再后来,我们又一起留校了。若干年后,我把这个故事讲给他听了,他说:可能么?我怎么不知道?他当然不知道,我知道,因为我是从农村出来的,对一切都是好奇的。再后来,在一次同学聚会上,我讲了这个故事,同样是当年我同宿舍的一位同学问我,那你注意到他身边那位了么?我说,没有,当时我只敢看我对面的人,远了就不敢看了。同学说,我就在他身边。

记:1977届的大学生在年龄、社会经历、社会背景上都存在着很大的差异,在您所就读的班级也是这种情况吗?

周:我们班上有的同学论年龄应该是我叔叔辈的了。有一次课间休息,我们班一位极本分老实的“叔叔”同学,很严肃地叫我“小周,过来!”我心中忐忑,不知道叫我过去干什么。同学很认真地说,过来给你上一课,我问上什么课,同学一脸严肃地、字字重音“接—吻一入一门!”我满脸通红回到座位上等待老师上课。

再讲一个故事吧。这个故事是我回校参加五十年校庆时才从同学那里听来的。我们班上一位老大哥上学的时候就是四个孩子的爸爸了,但他有点不太好意思,对同学讲的时候就隐瞒了一个,只说有三个孩子。我们班还有一位老大哥,上学时已经是三个孩子的爸爸了,家庭情况极不好,很困难,但他人很乐观,觉得自己是三个孩子的爸爸很自豪,对人就说自己是三个孩子的爸爸。他打听到班上也有一位三个孩子的爸爸,就去找到该同学,两个人一起吹,但该同学前后左右看看没人,就说,“你和谁比啊,我是四个孩子的爸爸,你不行吧?”三个孩子的爸爸听后还有点不太服气。后来三个孩子爸爸的同学不见了,同学们相互传说他回家侍候他要生孩子的老婆去了,果不然,过了一段时间,三个孩子的爸爸同学回来了,脸上写满了幸福,也写满了得意,见到同学说,这回我可以和他比比了,我也是四个孩子的爸爸了!可是我们谁都没注意到,四个孩子的爸爸那段时间也没在学校,等他回来的时候,三个孩子的爸爸就去找四个孩子的爸爸,很是得意地对四个孩子的爸爸说:“哈哈,我现在可以和你比一比了,我也是四个孩子的爸爸了!”四个孩子的爸爸前后左右看看没有人,就说了句“你和谁比啊,我五个啦!”从此,三个孩子的爸爸在这件事情上再也没什么脾气了。

记:社会上都称77、78、79届学生为可怕的“两届半”,因为这几届大学生不仅社会经历非常丰富,而且学习方法、学习态度、对知识的灵活运用能力等都明显强于其他时期的大学生。您觉得我校1977届学生也是这种情况吗?请简要描述一下您自己和您身边的同学当年的学习画面。

周:听说过“新三届”没听说过“两届半”,那半届是77级还是79级?我觉得77级的学习方法、学习态度以及对知识的灵活运用能力等方面是具有自己的优势,他们有的已经具有了丰富的生活经历,拥有丰富的人生阅历,我们中的一些甚至当过多年老师,已经知道如何学习,知道学习什么,而且那种刻苦用功的精神是难能可贵的。学习画面,这是以后写回忆录时的内容。只描述一个场景吧:每天晚上到阅览室里上自习,都要早早到阅览室门口去等,稍晚点,就会找不到地方。那个时候一位管理员老师管着钥匙,吃过晚饭才来开门,所以楼道里全是等待的学生,等管理员开了门,进入学生就像涌进的潮水,一会就把阅览室淹没了。后来我们就帮管理员干活,套近乎,终于有一天,管理员被我们的精神打动,每次上楼前先把钥匙交给我,这样我们就可以不用挤在楼道里,而是在楼下等着管理员,拿到钥匙后非常自得地打开门,占领最想占有的位置。

记:读大学期间,给您上过课的老师中,哪位老师对您的影响最大?为什么?您印象最深的同学是谁?记忆最深刻的事是什么?

周:我在校庆五十周年时回学校,已经和一位记者同学谈过了,略。但我强调一句,曲师的每一位老师都给我留下了深刻的印象,都对我产生了深刻的影响,我会用一生的时间感念他们的。

印象最深的同学?记忆最深刻的事?以后再回忆吧,现在真的不是回忆的时候,如果要写我们同学的话,可以写一本不错的书,而且我敢肯定,一定极畅销。只讲一件小事吧。那个时候南沙河的水清澈见底,是我们休息时必去的好去处。那里留下了我们许多并不浪漫的故事。一次我和另两位同学到南沙河玩,很远就看见我们班上一对男女同学,极亲密的样子(其亲密的程度当然没法和现在的同学们相比)。当时我们三个人极紧张,紧急商量该怎么办,打不打招呼?打招呼的话说什么?谁先说?如果说因为碰到了不该碰到的事情会不好意思的话,好像不应该是谈恋爱的他们,而应该是什么事也没做的我们。还没商量出结果来就碰面了。人家两位同学,朝我们嘿嘿一笑,什么事也没有,我们三个顿时呆在那里,半天没反应过来。

记:请介绍一下老师当年上课和辅导的情境。

周:许毓峰老师可能很多人都不一定知道他,他是位值得人们尊敬的老教师,一生兢兢业业,认真做学问,可是并没有做出惊天动地的大学问,甚至就没有几个人知道他做的学问。他那时有六十岁了吧,给我们上课时动不动就说“这个资料啊……”他的资料的确是做得很认真也很扎实。每次上课他总是油印些材料发给我们,现在看来那些材料可能不算什么,多是一些零星片断的东西,但在当时却是珍贵的让我们知道了做学问所需要的功夫。那些材料让我们对中国现代文学有了感性的形象的直观的认识。有一次许老师讲到了五四时期的白话新诗,意思是那些白话诗没多少诗意,又不好直说,就转引了韩复蕖的顺口溜:。大明湖上逛逛,仙人桥上望望,不小心湿了衣裳,捞上来凉凉。”全班同学哄堂大笑,这可能是许老师给我们上课的那段时间全班唯一的一次笑声。

那时的晚自习真是让我好怀念啊,任课老师晚上都到教室里去辅导,与同学畅谈,使我们与老师有了近距离的接触,也对大学的老师有了比较深刻的认识,如果写了文章向老师请教,他们都是极为痛快地接过去,然后会认真细致地评阅。我每一次写的散文、评论一类的作品,差不多都被老师红笔批的圈圈点点,批语也会写一大篇,虽然早就忘了批的什么,但对我的指导与影响是不容置疑的。

记:在大学期间,你和同学经常谈论的话题是什么? 关注的重点在什么地方?

周:学习、爱情、文学、家事、国事。每到年底,我们的话题差不多就是当年的全国短篇小说和中篇小说评奖了,当然,我们是在全国评奖之前就已经评出了我们选中的优秀作品。

关注的重点可能就是国家大事了。好像当年的《晨曲》曾提出下几个问题,这几个问题曾得到过有关重要领导的高度重视。

记:您大学时期的人生理想是什么?

周:总的说来,乱七八糟,没有形成过很明确的理想。一开始,求学的路上,想象着大学后的人生目标,觉得大学中文系应该是培养作家的地方,我可能就是作家了,作家梦一直在折磨着我。上大学之前,也曾在地方电台、报纸发表过些小东西。有一年县文化局还因为我们公社有我以及另外两位“诗人”,专门把全县诗歌创作班办到我们公社去,让我们驻在公社饭店,吃住都在那里,吃的好好的,住的好好的,结果却写不出东西来了。上了大学当然可以圆这个作家梦,所以那个时候拼命阅读一些新时期颇有影响的文学杂志,也拼命地写作,还偷偷往一些杂志投寄过稿件。可是,后来的写作经历表明,我并不具备作家的素质,我们班上的作家太多了,“莎士比亚”等人的作品早就在《当代》、《十月》、《诗刊》、《山东文学》上发表了,我辈的作家梦只好破灭。后来就想当个大学老师也不错,尽管那个时候老师还不受重视,但大学老师可以搞研究,能够在学术上做出点事情来当然也是不错的事情。

记:您觉得当时我校1977届大学生整体的精神状态怎样?除了学习之外你们还有哪些活动?请谈谈你们大学期间的课余生活。

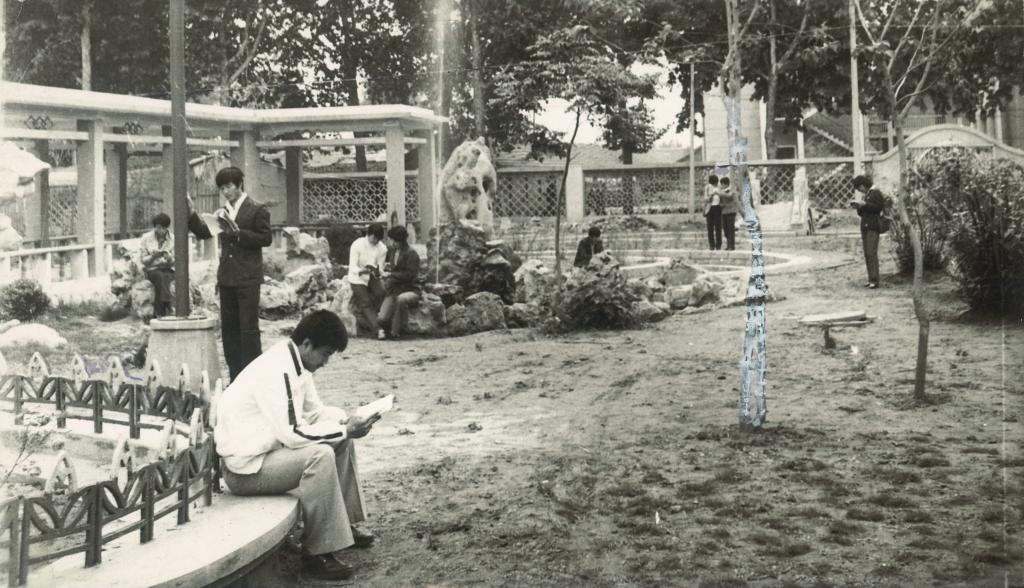

周:积极的、向上的、充满激情的。学习之外的业余活动以读书、体育活动和近郊游玩为主。改革开放初期,各种娱乐活动还没有开放,所以我们的主要时间是在图书馆,那时我们中文系的学生和图书馆的老师混得很熟,来了什么新的杂志,都给我们留着,甚至行政楼四楼阅览室的钥匙也给我们,每到晚上,阅览室成为我们的天堂。南沙河应该叫沂河吧,我们都叫它南沙河也是我们的经常去的地方之一,在河边坐一上午一下午,躺在沙滩上,仰望蓝天,看看浮云,谈谈人生、爱情、事业,谈谈最近读过的作品。有时可以下河摸到蛤蜊,带回来就成为晚上的美味了。这真让人想起曾晳对他老师的言其志:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”。南沙河的小树林、河边的沙滩都是我们照相的好背景。我曾在南沙河照过一张身穿雨衣,手持长杆做垂钓状的照片,甚是得意的样子,后来在阅览室欣赏照片的时候,被一位物理系的女生要过去看了,冷冷地扔过一句话来:“真像旧社会的渔夫。”1981年元旦,学校举办过一次舞会,因为是第一次,人们抱着不同的心情来到现场,观众多于舞池里的人。事后,既没有听到什么议论,也没有多少人表示过如何兴奋,就那么淡然地过去了。毕业之前,似乎再也没有举办过舞会。当然,也会在某个晚上同学凑在一起玩几把够级,这种难得的几次娱乐活动,竟然会成为同学之间后来珍贵的回忆。

记:当时学校的生活条件应该不是很好,请简要谈一下当年你们这一届学生在学校的生活情况。

周:我觉得我进大学后吃的已经相当不错了,比在农村时吃的好许多倍,有菜,有白面馒头,有米饭。开始吃桌饭,后来发饭菜票,五分钱、一角钱的菜都相当不错。当时觉得曲阜的大米不错,每个学期结束的时候,都把省下来的粗粮粮票换成大米带回家,每次总能带个三、四十斤,后来用粮票从市场换,每次带回家去的大米,总让全家人兴奋不已。

当时困难的同学每个月能领到二至五元钱的助学金,很多同学把这些钱都节余下来寄回家,成为家里重要的一笔收入。一位同学夏天到来的时候没有蚊帐,曲阜蚊子多,且个儿大,我到他宿舍去玩的时候,看到他靠床的墙上满是蚊子的尸体和血。当然也有带工资上学的同学,他们的日子就和一般同学不一样了,他们时常有酒喝。

记:您觉得作为恢复高考之后的第一届大学生,最突出的特点是什么?当时的大学生活是你理想之中的吗?留给您印象最深的是什么?对您今后产生了怎样的影响?

周:三个词:激情、虔诚、争分夺秒。

所谓激情,是指这一代人经过十年动乱重新获得上大学的机会,内心压抑着的激动得到了喷发的机会,青春的理想,人生的转折汇成了一种学习的激情,有一种向上的力量,他们办系刊、校刊,他们把内心的情感写成了作品,以文字传达对时代的感应。记得我们班的五位“诗人”同学,自费出版了一本刊名为《灰色的墙》的诗集,大家各自凑些经费或者搞一些纸张,油印出版。我有位在造纸厂工作的同学,我曾从他那里要来了许多印刷纸,成为《灰色的墙》的主要用纸。那本诗集的本身说明不了什么,这五位“诗人”后来一位也没有出现在中国的诗坛上。但它却反映出那个时代人们的一种政治激情、文学激情、事业激情。后来诗集出版的时候,他们在校门口发售,一个下午竟然卖出了200多本,可见那时可供人们阅读的读物之少,也可见人们的文学热情与参与热情。所以,我认为四年的大学生活是谱写青春篇章的时代,是创造人生价值的时代,也是人生最好的一段时光,对这四年,我觉得无怨无悔,是我一生最美好的记忆之一,是—种真正的大学生活。

所谓虔诚是指大家对待大学生活怀着一种极为虔诚的态度,那种对大学,对课堂,对老师,对同学,对学问,对一切可能接触到的东西,都抱有一种虔诚,一种神圣。

所谓争分夺秒是指我们好像是饿了许多天的人见到食物一样,睁大眼睛看着那些食物,一刻也舍不得离开,抓紧一切时间去读书、讨论。可能是觉得失去的时间太多了,可能是认识到了学习的意义了吧,所谓极为重视这个来之不易的学习机会,与时间赛跑。

记:请谈谈毕业之后您的人生经历。

周:很简单,毕业后留校任教,就职于我的母校。一切都像按照生活既定的轨迹那样,一步步走过去,几乎没有什么可以提及的。1996年,我离开了求学、工作了十八年的曲师大,调到青岛大学工作,一切又像过去那样,一步步走过来,又是十二年了。

(转自《曲阜师大报》2007.12.19)