我们是1960、1961年入学的化学系第一、二届本科生,离开母校五十多年了,也都是七十多岁的人了。人越老越怀旧,这些年我们凑在一起的时候,聊得最多的就是母校,就是我们那几年的学习生活。

前些日子了解到北京大学教授陈平原先生关于我国高校评估的一个观点,他说“好大学必须有个性,而那些与众不同的部分,恰好无法纳入评价体系”。我们非常赞成陈教授的这个观点。认为:母校的素质、水平和评估排名如何,相信教育行政管理部门和广大人民群众和师生自有公论。在庆祝母校六十寿诞之际,我们最想说的是,母校在某些方面的 “个性”确实与许多新老高校不同,确实让我们这些老学生留恋、认同和点赞。

环境特色

母校的前身是设在省城济南的山东省师范专科学校,1955年迁来孔孟之乡、运河之都、华夏文明发祥地之一的春秋时期鲁国所在地曲阜县。此地环境有三个特色:

文化环境特色:扎根孔、孟、颜、曾、墨、微等中华文化的创始人之故地,与孔庙、孔府、孔林为邻。“近水楼台先得月”,可饱受以儒学为中心的中华文化的熏陶、润泽和涵养。

自然环境特色:地处泰山之南的汶河平原上,门前是公路,后面是泗水河,东面是县城,周围是广阔的田野农舍,天高云淡风清、幽静安宁清新。

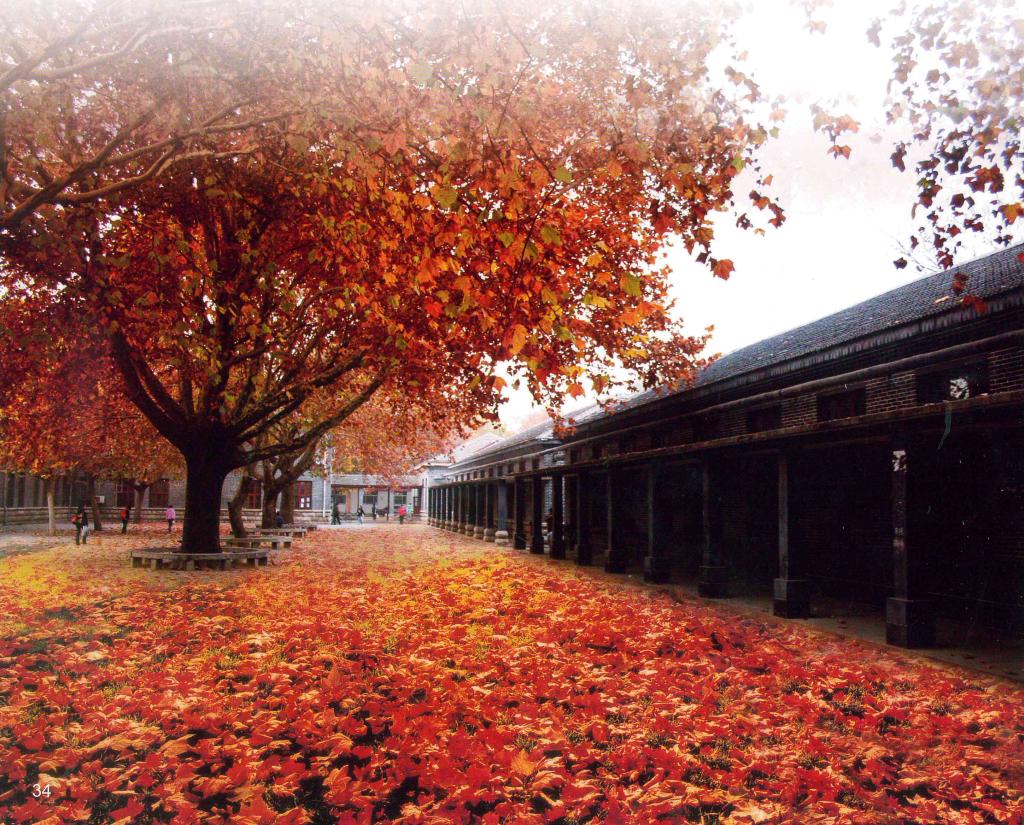

校园环境特色:面积宽阔疏朗,校舍朴实无华,林木繁盛茂密。除去图书馆为三层楼房,两座教学楼和四座学生宿舍楼为二层楼房之外,其他教学、实验、教辅设施和教工宿舍均为平房。所有建筑物基本能满足教学和师生生活需要,一律是素雅的青灰色,与周围的粮田菜地、农舍道路体量相融,色彩呼应。空气清新,环境良好,全无车水马龙、空间逼仄、噪音吵闹的“城市病”。同宿舍的刘伯源同学晚上熄灯后听着窗外的蝉虫叫声说,“这里真是读书的好地方”。

儒学涵养

母校以“曲阜”二字命名,给人的第一印象就是这学校的师生,即便是理工科、艺体科的,也或多或少的受到儒学的熏陶涵养。事实也确实是如此。星期天里,同学们的校外活动基本上都是到孔庙的杏坛、大成殿朝拜孔子,参观孔府孔林。那经受过千百年风雨洗礼至今依然枝繁叶茂的无数棵参天古柏;那见识过历朝历代帝王将相虔诚供奉朝拜至圣先师的庄重肃穆的城墙和座座殿堂;那年年岁岁朝朝暮暮忠于职守警示世人的钟楼鼓楼,无不让我们肃然起敬,强烈的感受到:这里是中华文化的源头活水,从心灵的深处激发起作为华夏子孙的青年学子刻苦学习、自律修身的觉悟和热忱。记得有一次我们结伴去孔庙,正赶上政史系的一群师生在杏坛学习 《论语》“学而篇”。旁听后深受启发教育,后来知道这个老师叫刘蔚华。

政治磨练

山挡不住风,树遮不住云。母校虽然地处偏僻县城,但院系党政领导对时事政治、党和政府的路线、方针、政策的了解、学习、贯彻、落实跟得很紧、抓得很细。1962年中央提出的“调整、巩固、充实、提高”的八字方针以及随后陆续出台的高教六十条、工业七十条、农业六十条、科技十四条、文艺八条等政策;1963年毛主席题词 “向雷锋同志学习”;1963年-1964年全国开展的农村社会主义教育活动;1965年的批判 “三家村”“海瑞罢官”活动等等,我们都学习、讨论、结合思想实际,写出心得材料。特别是停课参加了兖州县农村社教活动。在这中间,化学系团总支、学生会组织排演了 “三世仇”歌剧到农村演出。当时我们三人是化学系“桃李林”黑板报的编委,常正芳任主编。为配合学习和政治活动,每周都要出刊,并抬到学生食堂去便于全院师生阅览。我们所在的团支部二小组,在校外的苗孔村建立了联系点,村里的社员称为“夜校”,每周派两名同学去与村里的团员青年搞政治活动,帮他们学习文化。以上这些学习和政治活动,使我们学到了政治理论,受到了政治活动磨炼,提高了明辨是非的政治觉悟。

刻苦学习

入校读书的那年,正是母校师资、教材、图书和实验室建设的新建初创时期,我们化学系的老师有的就是我们入校前一年刚从山东其他高校毕业的;有的实验室尚在建设中;有的实验课因条件尚不具备而没有开起来;有的实验是两三个同学才能领到一套仪器。但我们印象最深的还是老师们教学刻苦认真,同学们学习刻苦努力。党总支书记、系主任王琪同志亲自抓教学,甚至给我们上时事政治课、上党课;老师们也几乎都是课上课下的与我们在一起做习题、忙实验。系里还千方百计地到外地高校聘请老师为我们授课搞讲座。在师生们的共同努力下,我们两届的学习成绩、同学们的综合素质也得到了院系领导和社会的肯定,用同学的话说也“曾经红霞映天”。如:有多人在60年代考上了名校的研究生,有多人留校任教,有多人因教学业绩突出走上了大中专学校及政府教育行政管理部门的领导岗位,更多的同学成为了所在地的化学教研室的带头人、模范教师,特别是王恩多同学成为了中科院院士、两届全国人大代表。

感谢母校的教育培养。

祝愿母校在下一个六十年里与时俱进,在改革发展创新的路上取得更大的成绩。

(文章写于母校六十周年寿诞,常正芳:曲阜师院化学系60级学生;毛福赐、邢德茂:化学系61级学生。)

(转自《曲阜师大报》2015.7.9)